Nachbericht zum ersten Onlinetalk

30. November 2022 15:33TRAINING MONITORING TOOLS – Auf den Punkt gebracht

Prof. Stephen Seiler, Lester Spellman und Prof. Franco M. Impellizzeri gaben detaillierte Einblicke in die Praxis und den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zur Anwendung von Training Monitoring Tools. Mehr dazu im folgenden Nachbericht.

Prof. Stephen Seiler

“The Evolution of Training Monitoring Tools – New and Improved orjust new and shiny?” – unter diesem Leitsatz stand der Vortrag von Prof. Stephen Seiler, PhD FACSM, Dozent an der Universität von Agdar in Kristiansand in Norwegen der den Auftakt unseres ersten Online-Talks machte. Mit seinem fundierten Fachwissen und seinem großen Erfahrungsschatz aus der Praxis, konnte er erfolgreich für sein Thema begeistern. Im Zentrum stand die Entwicklung der sportlichen Leistungsfähigkeit, beeinflusst durch technische Entwicklungen der Analysemethoden. (vgl Abb. 1)

Seiler betont, dass in dem Monitoringprozess zwischen all der Zahlen, Daten und Fakten auf die Individualität des/der jeweiligen Athlet*in geachtet werden muss. Wird Monitoring optimal eingesetzt, so wirkt es als eine weitere Kommunikationsmöglichkeit, um dem Sportler*in eine Kombination aus externem und internem Feedback anzubieten. Ganz nach dem Motto: „The coach said it, the athlet felt it, the video showed it”

Letzten Endes steht die Wahrnehmung der Athleten*innen jedoch über all der technisch generierten Daten, denn in Wettkampfsituationen müssen Sportler*innen voll und ganz auf den eigenen Körper und die eigene Wahrnehmung vertrauen können und gänzlich ohne technische Hilfsmittel auskommen.

Lester Spellman

Lester Spellman referierte im Onlinetalk, ein renomierter Speed & Performance Coach aus den USA, über seine langjährigen Erfahrungen. Er ging dabei detailliert auf die Begriffe ratio of force (RF), decreased ratio of force (DRF) ein und welche als entscheidende Kennzahlen zur Feststellung und folglich Verbesserung der Sprintleistungen der Athleten*innen von ihm und seinem Team herangezogen werden.

Die RF definiert sich dabei aus dem Verhältnis der horizontalen und der vertikalen Kraft und ist zu Beginn eines Sprints entscheidend (Messung 0.5 sek nach dem Start). Diese Kennzahl steht in starkem Zusammenhang mit der Sprintleistung und ergibt sich aus dem Kraft-Geschwindigkeitsprofil (FVP), welches von Pierre Samozino, JB Morin und vielen weiteren führenden Sportwissenschaftlern bestätigt wurde.

Der DRF gibt an wie die Beschleunigungsrate im Sprintverlauf abnimmt und gibt sozusagen Auskunft über die Sprinteffizienz. Spitzenathlet*innen aus der Leichtathletik erreichen dabei Werte von bis zu -4%, Top-Teamsportler*innen kommen auf – 6 bis -9 %.

Athleten*innen, die eine kürzere Dauer der Beschleunigung haben erreichen ihre maximale Geschwindigkeit früher als andere. Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Indiz für eine höhere Maximalgeschwindigkeit. Eine gute Sprintleistung setzt sich aus der Kombination von hohem RF und geringen DRF zusammen.

Prof. Franco M. Impellizzeri

Prof. Franco M. Impellizzeri, PhD (AUS) schließt in seinem Vortrag „Measure and Manage Training Load“ an Seilers Aussage „weniger ist mehr“ an. Auch er weist auf die Relevanz von gezieltem Einsatz der Training Monitoring Tools hin. Er zeigt auf, dass ein Messinstrument nur dann optimal den Trainingsprozess unterstützt, wenn der zu erfassende Aspekt einer Bewegung oder einer Sportart klar definiert ist.

Während eines Analyseprozesses betont er die Differenzierung zwischen internen und externen Beanspruchungen, wobei er unter internen Aspekten Punkte wie die psychische Verfassung, oder die Ernährung der Athlet*innen versteht. Der Kategorie externer Beanspruchungen werden Distanzen, Gewichte und Intensitäten zugeordnet. (vgl. Abb 2). Je genauer die Unterteilung in die verschiedenen Komponenten eine Sportart vorgenommen wird, desto besser gelingt es, das optimale Messinstrument für den gewünschten Faktor zu finden. Im Verlauf eines Trainingsprozesses bedarf es einer Beachtung der ständigen Wechselwirkungen zwischen den externen und internen Trainingsbelastungen und den zusätzlichen Trainingseffekten (Abb. 2). Die laufende Dokumentation eines Trainingsprozesses, lässt eine ständige Nachschärfung des Trainingsplanes zu.

Insbesondere die Frage ab wann von einer zu hohen Trainingsbelastung und folglich einem erhöhten Verletzungsrisiko gesprochen werden kann wird von Impellizzeri thematisiert. – Er kritisiert dabei das ACWR Modell (Acute Chronic Workload Ratio) äußerst stark (Abb. 3). Mit dem Modell versucht man anhand der Änderung der Trainingsbelastungen, Verletzungen zu antizipieren und somit zu vermeiden. Die Theorie dahinter grob zusammengefasst: “Training führt zu Ermüdung, akut ansteigende Last zu ungewohnt hoher Ermüdung und damit steigt folglich die Verletzungsgefahr.”

Das Konzept hatte eine Vielzahl an Kritikpunkten. Hier die wichtigsten zusammengefasst:

- Die zeitliche Trennung von akuten und chronischen Trainingseffekten ist schwierig (wie kommt man auf bspw. 3- 6 Wochen?)

- Ob Ermüdung chronisch oder akut ist, kann nur nach einer ausreichenden Erholungsphase gesagt werden (= Pause einbauen bevor Aussage möglich) (Abb.4)

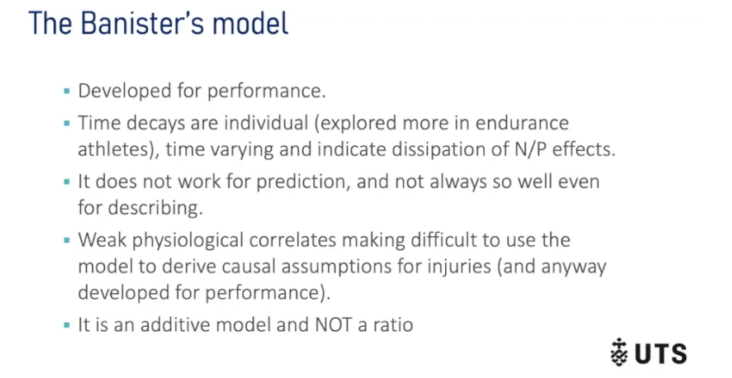

- Die Berechnung basiert auf dem Banister-Fatigue Modell, welches für sich alleine schon einige Limitationen mit sich bringt (Abb. 5)

- Der “sweet Spot” (Abb. 6) ist eine falsche Interpretation von unterschiedlichen Studien (welche leider sogar vom Olympischen Komitee kommuniziert wurden)

- Studien haben gezeigt, dass das Modell bei zufällig angenommenen Zahlen einfach von der Höhe des Verhältnisses abhängt. (Mehr dazu im Paper hier)

Abbildung 6 zeigt eine Missinterpretation durch mehrere Institute. Dabei wurde fälschlicherweise ein hier, als „Sweet Spot“ bezeichneter Bereich, als günstiges Volumen bzgl Verletzungsprävention angegeben. Mittlerweile haben diese Institute die Empfehlung bereits wieder revidiert!

Q&A - Session

Zu guter Letzt wurden die spannendsten Fragen gesammelt und den Referenten gestellt.

Hier in Kürze ein paar Fakten:

- Eine Kombination von unterschiedlichen Measuring Tools ist wichtig, um eine höhere Genauigkeit zu erhalten. Es besteht kein Grund eine Methode komplett zu verwerfen, nur weil diese nicht dem aktuellen technologischen Stand entspricht.

- Solange die Methode in die Kommunikation zwischen Trainer*innen und Athleten*innen bestmöglich integriert ist und zudem Erfolge erzielt werden können, können ältere Tools sehr erfolgreich verwendet werden.

- Die Technologie der Tools entwickelt sich stetig weiter – hierbei ist es ist wichtig die Trainer*innen in den Fortschritt mit einzubeziehen.

- Verhilft eine Methode dazu, die erforderlichen Daten zu sammeln, so ist das Soll erfüllt. Mehr Daten sind nicht unbedingt besser!

- Aufgrund der technologischen Entwicklung ist es mittlerweile möglich, sehr exakt Herzfrequenz, die Blutlaktatkonzentration und den externe Workload zu messen. Es gibt jedoch keine Beweise, dass diese Entwicklungen die Kommunikation zwischen Athleten*innen und Trainer*innen verbessern.

- Das Feedback der Trainer*innen ist ein entscheidender Faktor und sollte nicht umgangen werden. Schlussendlich ist ein guter Coach und das Trainerauge das beste Werkzeug für Athleten*innen. Moderne Messmethoden können dies ergänzen!

Die EINS-A Coaching OG (Educational Institute for Sports – Austria) hat es sich zum Ziel gesetzt Strength & Conditioning Coaches ein Fortbildungsangebot auf höchstem Niveau zu bieten!

Das Angebot umfasst sportwissenschaftliche Fachbeiträge mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, sowie sehr praktisch orientierte Workshops mit Weltklassetrainern/innen. Dabei legen wir darauf Wert, dass sowohl Hintergrundwissen für ein tiefes Verständnis von Trainingsprozessen, Physiologie, Psychologie und Rehabilitation vermittelt wird, als auch der praktische Einsatz!

Als Partner der NSCA Germany, setzen wir den Standard fort und bauen auf eine langjährige Erfahrung im Athletikbereich zurück!

Werde mit uns zu einem noch besseren Coach!